本日もブログを書きます奥島です!

早速本題に入ります。

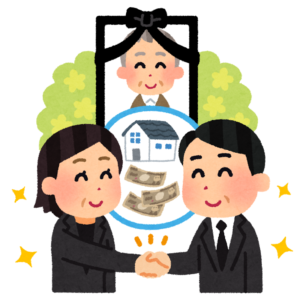

まず世帯主とは、簡単に言うと「世帯を代表する者」のことを指します。

住民票の中に記載されている世帯の代表者で、一般的には生計を立てるための収入を一番多く得ている家族を世帯主に据えていることが多いですが、世帯主は特に誰がならなければならないという法律上の決まりはありません。

一人暮らしの場合は単身世帯になり、自ずと居住者が世帯主となります。

もしも故人様が世帯主だった場合、住民票の抹消とともにその変更も必要です。

しかし、夫婦二人で一世帯を形成していた場合に夫が亡くなった時は妻が世帯主になることが明確なので、届出は必要ありません。死亡届を記入する際、故人様の世帯の状況を詳しく知らない方もいると思うので世帯主の確認を事前にしておくと良いでしょう。

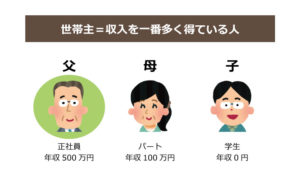

次に筆頭者とは「戸籍簿の一番最初に記載されている者」です。

戸籍は、一般的には夫婦と結婚していない子供で構成されていることが多いです。

子供が婚姻すると親の戸籍から抜け、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。夫の氏を選んで婚姻すれば夫が筆頭者に、妻の氏を選んで婚姻すれば妻が筆頭者になります。また、離婚などにより新しく戸籍を作る場合は従来の戸籍から抜けた人が筆頭者に、未婚(独身)で出産したことにより新しく戸籍を作る場合には出産した人が筆頭者になります。

世帯主は変更することがありますが、筆頭者は亡くなったり転出したりしても変更はしません。

大きな違いとしては「世帯主の場合は必ずしもその世帯が親族関係である必要がない」ということでしょう。

混同しやすい世帯主と筆頭者ですが、今回ブログを書き進めていくうちに私自身も、もしもの時のために今一度確認してみるといいなと感じました。